养心鉴藏

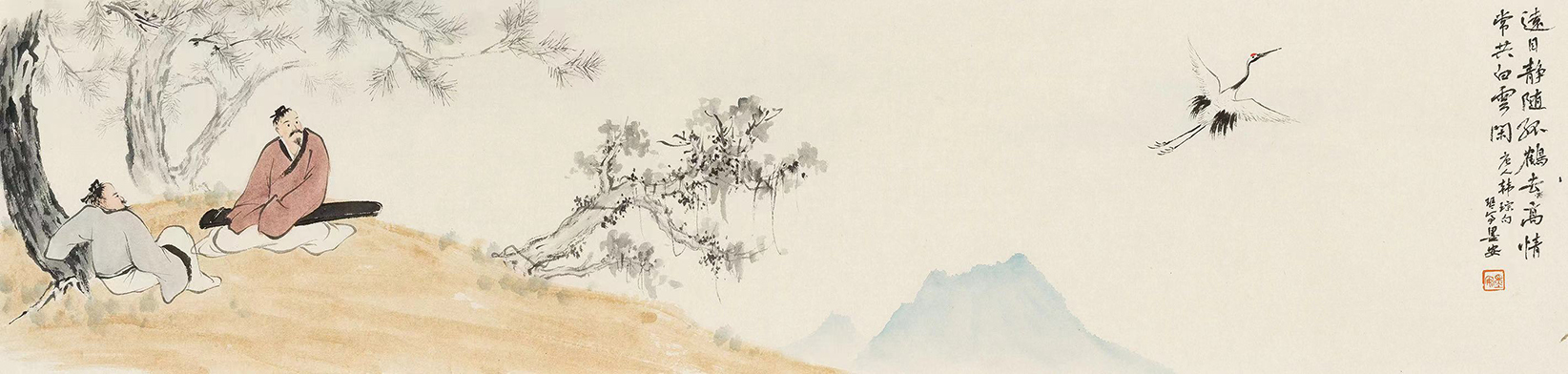

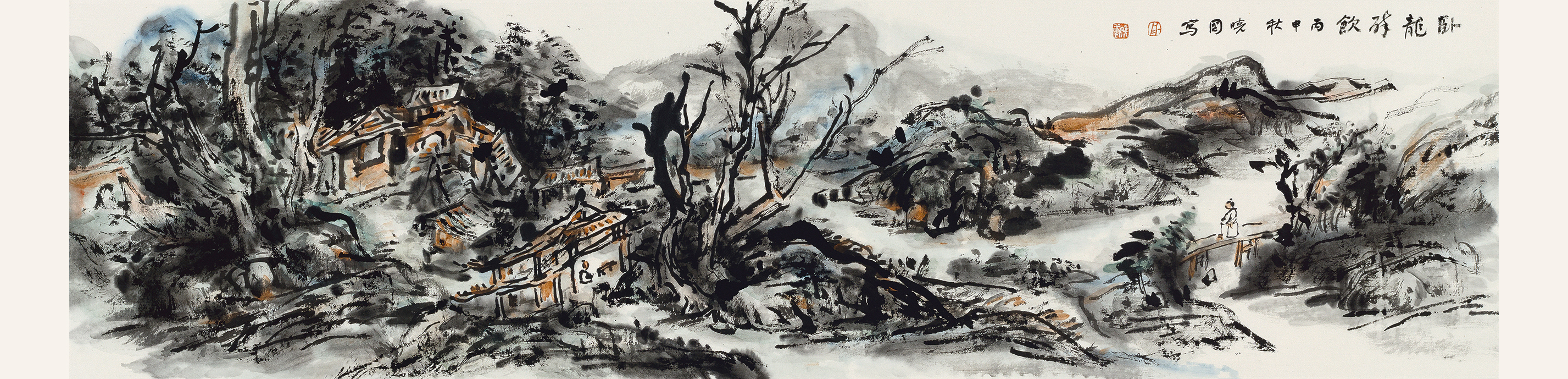

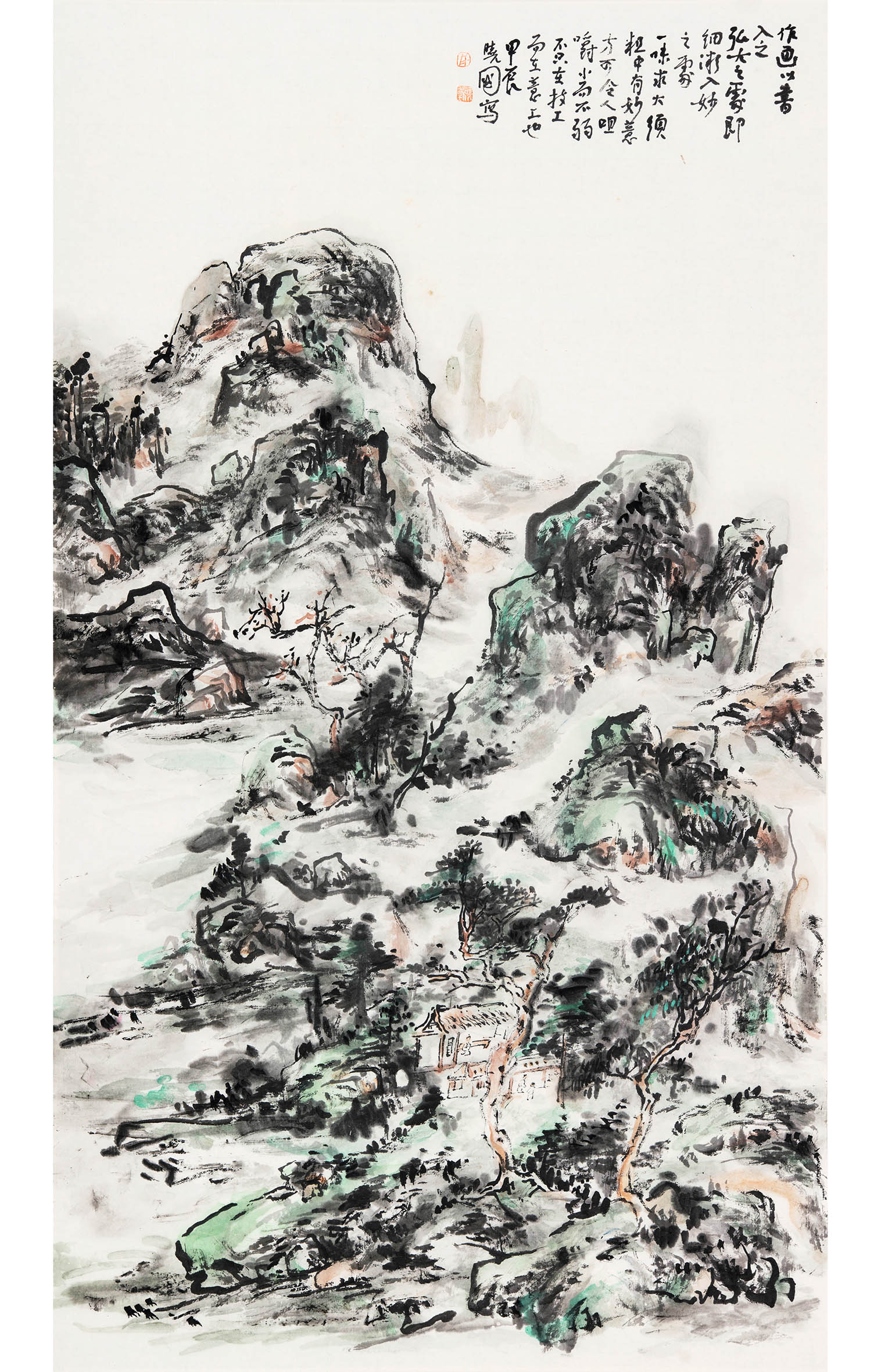

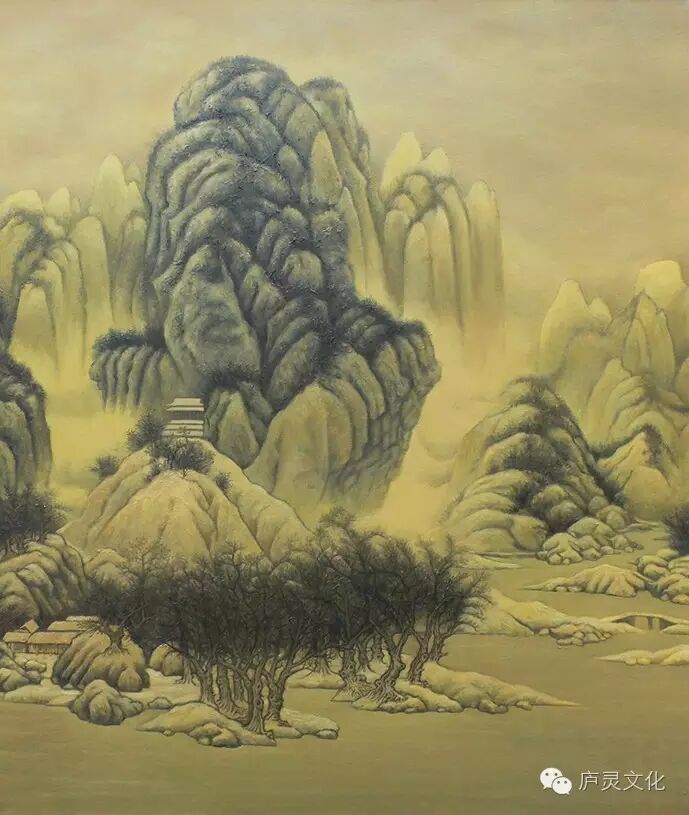

李秋实的作品往往是从细节改变观者对作品的习惯性阅读。初看,整个作品是以油画材料的创作方式画一幅宋代院体花鸟作品,但局部被“置换”、“篡改”后的画面有了更多暧昧的隐喻和象征的意味。在被模仿的后面又多了一层需要思考和探寻的内容。“其实人不需要这样的矛盾和冲突,但在当代语境下这种矛盾和冲突却是经常可以体验到的。”李秋实对生存的诸多感受是创作这样一批作品的缘起。

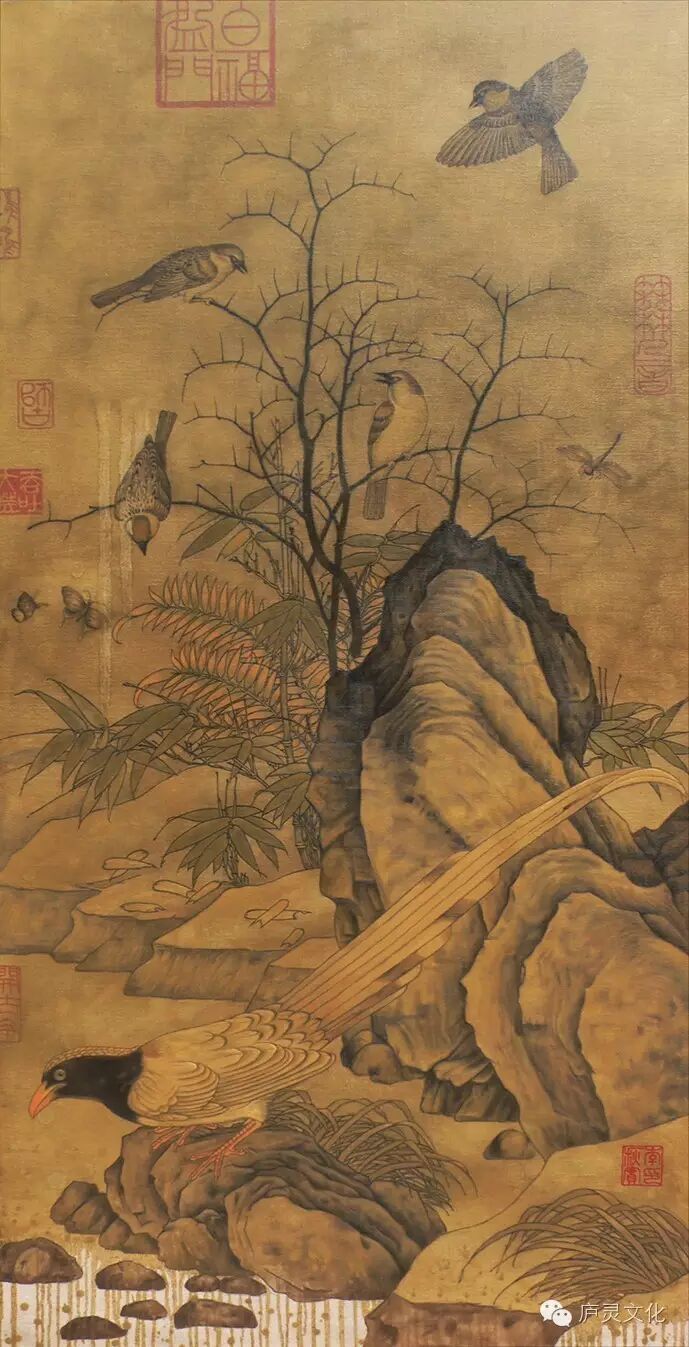

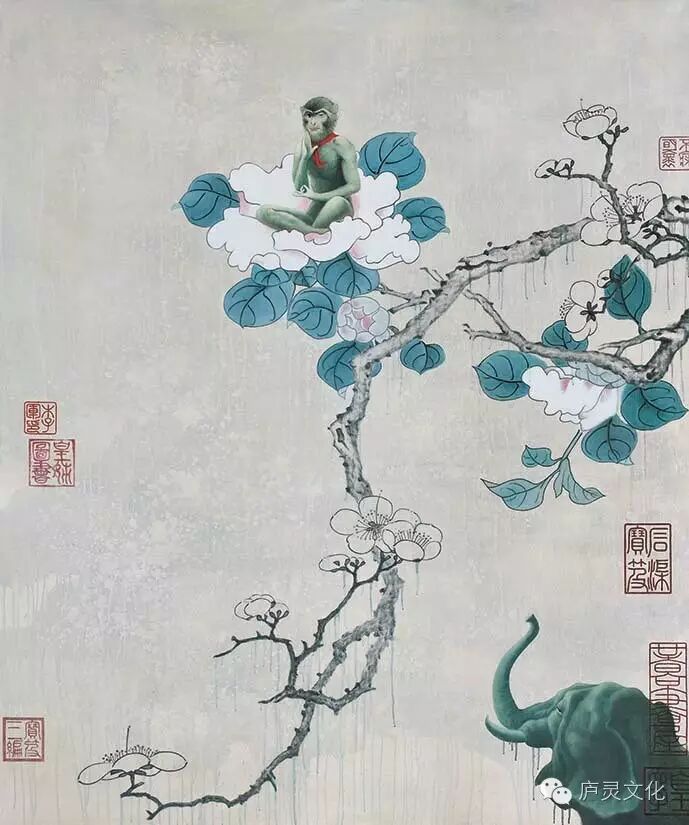

李秋实 心安即是归处 200×100cm 布面油画 2016年

工整妍丽、精密奇巧的宋宫廷院体绘画,在宋理学“格物致知”的渗透影响下对物象的“真实”刻画形成后世很难逾越的高峰。《画继》中所载宋徽宗赵佶讲求“形似”与“法度”,作品不仅呈现出对现实的相互印征,又在真实之外更加的耐人寻味。而李秋实的作品充满了对真实的质疑与矛盾,一方面是精细入微地描绘,一方面却是诡异的怪兽。宋代花鸟作品中的花鸟景物往往是对现实的指涉和象征,通过对自然之性的体悟来获取“理”的关照。在理学的影响下宋画又显现出“究微”、“内省”追求细节的真实与个体心性的外化。通过对“物”的深入了解和研究达到自身修养的提高,“格物”最终实现人的自省与自觉。

李秋实 心安即是归处 200×100cm 布面油画 2016年

工整妍丽、精密奇巧的宋宫廷院体绘画,在宋理学“格物致知”的渗透影响下对物象的“真实”刻画形成后世很难逾越的高峰。《画继》中所载宋徽宗赵佶讲求“形似”与“法度”,作品不仅呈现出对现实的相互印征,又在真实之外更加的耐人寻味。而李秋实的作品充满了对真实的质疑与矛盾,一方面是精细入微地描绘,一方面却是诡异的怪兽。宋代花鸟作品中的花鸟景物往往是对现实的指涉和象征,通过对自然之性的体悟来获取“理”的关照。在理学的影响下宋画又显现出“究微”、“内省”追求细节的真实与个体心性的外化。通过对“物”的深入了解和研究达到自身修养的提高,“格物”最终实现人的自省与自觉。

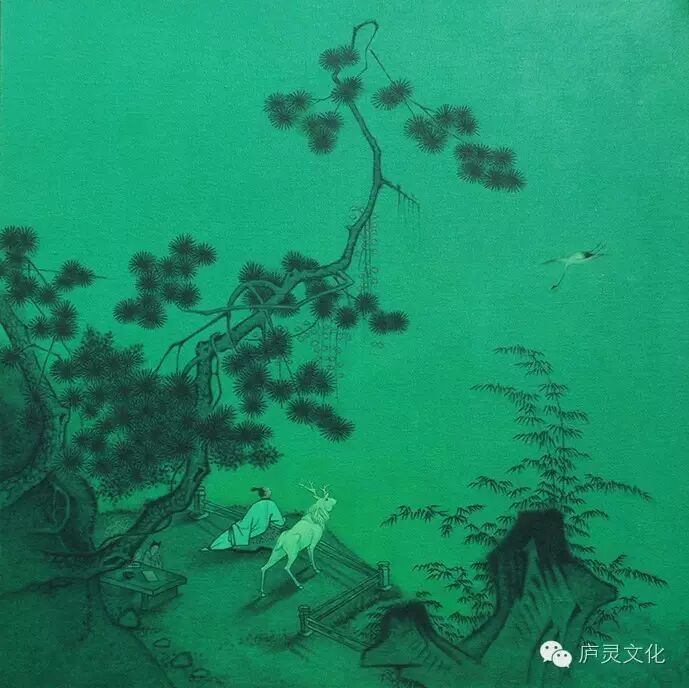

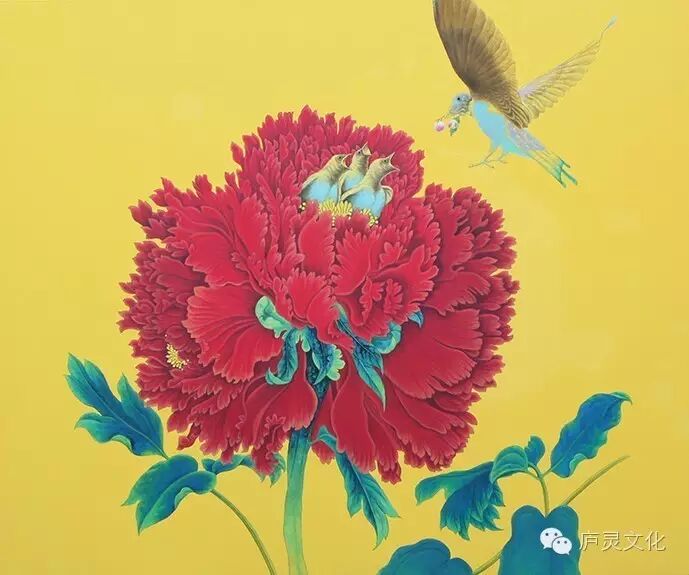

李秋实 海棠戏娱图 150×150cm 布面油画 2009年

川人李秋实毕业于四川美术学院,巴蜀文化中的奇异和神秘早已融入他的血脉。“其实这和川剧里面的变脸是一样的,脸在变幻实际上人还是那个人。这里面重要的不是形式上的变幻,而是心理的。”李秋实对原作品局部的改造达到他的观念植入与思考,从现实角度去重新解读原作已有的政治、历史、审美等等信息,却又是另一种自省与自觉。

李秋实 海棠戏娱图 150×150cm 布面油画 2009年

川人李秋实毕业于四川美术学院,巴蜀文化中的奇异和神秘早已融入他的血脉。“其实这和川剧里面的变脸是一样的,脸在变幻实际上人还是那个人。这里面重要的不是形式上的变幻,而是心理的。”李秋实对原作品局部的改造达到他的观念植入与思考,从现实角度去重新解读原作已有的政治、历史、审美等等信息,却又是另一种自省与自觉。

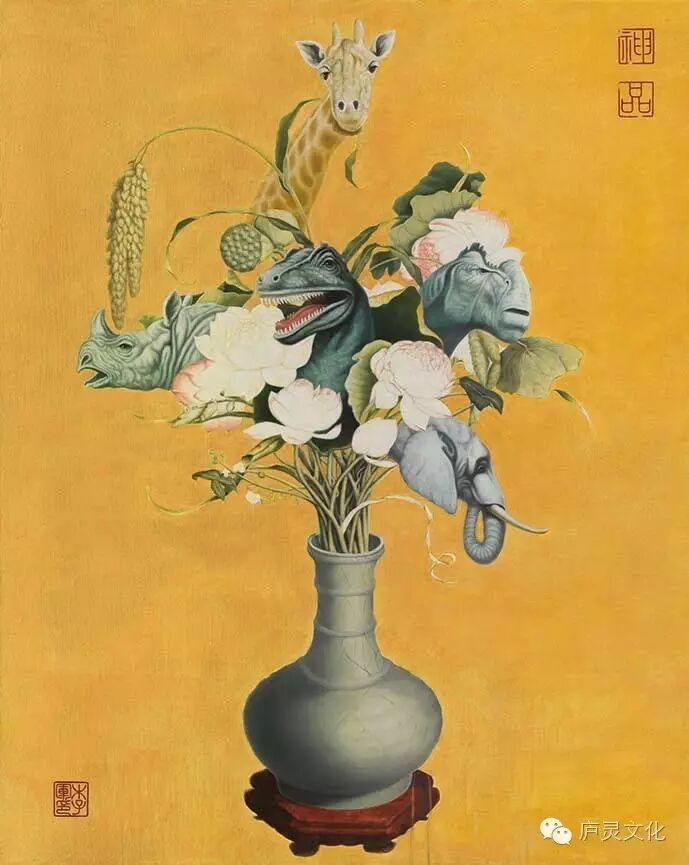

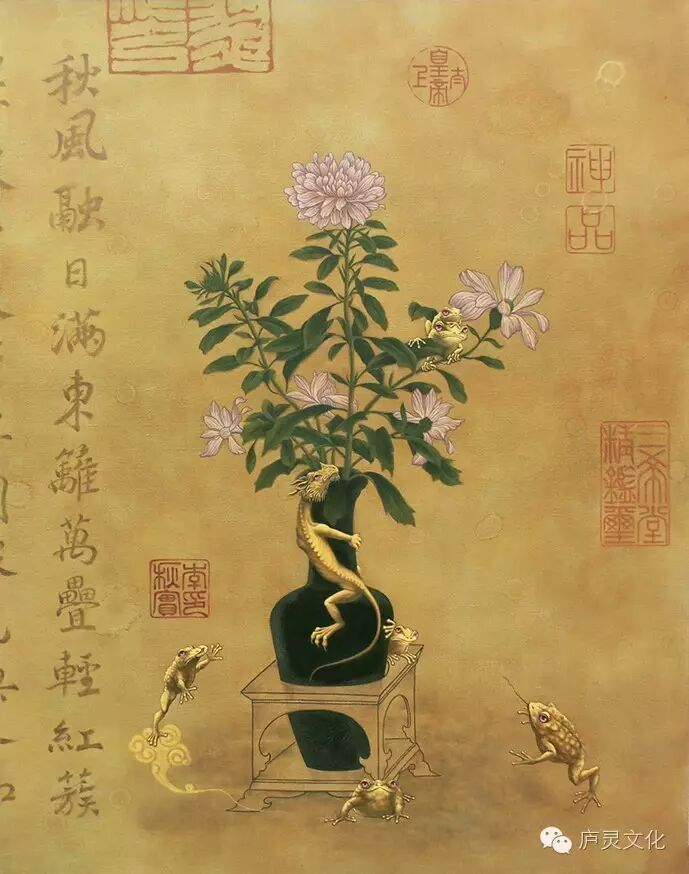

李秋实 和气至祥 150×120cm 布面油画 2009年

批评家谢素贞写到:近些年,他选择了一条自如自在的创作之路,匍匐缓行,一路有传承的古风相随。其画作所呈现的那些转型譬喻、怪禽异兽、天马行空的突兀又和谐的画面中,却有着李秋实最“愤世嫉俗”的批评。他自身采用“误读”的视野来再现、颠覆古画的祥和、宁静、祈福。相较其他著名艺术家使用东方元素来得轰轰烈烈,秋实是以静显动,一笔笔走进古中国,在意境中构建自己的类像王国,用东方说东方给世人看。

李秋实 和气至祥 150×120cm 布面油画 2009年

批评家谢素贞写到:近些年,他选择了一条自如自在的创作之路,匍匐缓行,一路有传承的古风相随。其画作所呈现的那些转型譬喻、怪禽异兽、天马行空的突兀又和谐的画面中,却有着李秋实最“愤世嫉俗”的批评。他自身采用“误读”的视野来再现、颠覆古画的祥和、宁静、祈福。相较其他著名艺术家使用东方元素来得轰轰烈烈,秋实是以静显动,一笔笔走进古中国,在意境中构建自己的类像王国,用东方说东方给世人看。

李秋实 空谷梵音 100×100cm 布面油画 2011年

李秋实 空谷梵音 100×100cm 布面油画 2011年

李秋实 千秋家园 75×65cm 布面油画 2015年

李秋实 千秋家园 75×65cm 布面油画 2015年

李秋实 慈悯梵音图 180×150cm 布面油画 2009年

李秋实 慈悯梵音图 180×150cm 布面油画 2009年

李秋实 养育之恩 150×180cm 布面油画 2016年

李秋实 养育之恩 150×180cm 布面油画 2016年

李秋实 云卷云舒 150×150cm 布面油画 2016年

李秋实 云卷云舒 150×150cm 布面油画 2016年

李秋实 紫气东来 130×100cm 布面油画 2016年

李秋实 紫气东来 130×100cm 布面油画 2016年